|

通し狂言「怪談牡丹燈籠」は1997年5月大阪松竹座で上演された。このとき松竹座は3部制興行、第1部「髪結新三」、第2部「狐狸狐狸ばなし」、第3部「怪談牡丹燈籠」。第3部は午後6時15分開演だった。おあつらえ向きの時間である。5月とはいえ終演時はとっぷり日も暮れて肌寒い。

松竹座は地下鉄「難波」駅へ徒歩1分半、付近は繁華街ゆえ夜もひっきりなしに人が往来する。南座だったらタイヘン。現在のように外国人観光客はほとんどいない夜の四条大橋。祇園という場所柄、下駄をはいている人もいる。うしろでカランコロンなんて音でもしてごらんなさい、ぞッと寒気がして急ぎ早に四条大橋をわたり、河原町駅へ向かうかもしれない。

歌舞伎の「怪談牡丹燈籠」はドラマと異なり主役は伴蔵とお峰。伴蔵を八十助(十代目坂東三津五郎)、お峰を中村福助がやった。お国は扇雀、新三郎は翫雀(かんじゃく=四代目中村鴈治郎)、平左衛門は坂東吉弥、源次郎は歌昇(二代目中村又五郎)、お露は孝太郎、語り手として登場する三遊亭円朝は勘九郎(十八代目中村勘三郎)。

お露が焦がれ死にするほどの色男・新三郎は滑稽味が売りの翫雀に向かない役どころ。本人も照れくさそうに演じており、しかしその愛嬌が逆に怪談に幅をもたせた。不気味とか恐い怪談もあれば、恐いなかにもどこか愉しい怪談もある。恐かったけれどおもしろかったねという歌舞伎。言わず語らず客は乗せられる。翫雀はそこがうまい。

出演者は以前から中座、南座で何度も同じ舞台に立っている花形歌舞伎のおなじみ、同じメンバーでどれくらい狂言をこなしてきたろう、イキはどんぴしゃり。あれは八代目坂東三津五郎だったか、ひとつの役を気ばって仕入れておくと次に役立つ。次に役立たないのは仕込みが足りないからだと言ったのは。

牡丹燈籠の舞台稽古前、「稽古をはじめる前には舞台の上でお浄めをするんですよ。人が何といおうが私は霊魂とかを信じるほうですからね」。「勘九郎芝居ばなし」(1992年8月5日初版 朝日新聞社)での勘九郎の言。

「京都人の密かな愉しみ」シリーズでで演出脚本を担当した源孝志は夏篇(2015年8月15日放送)に鉄輪井(かなわのい)を登場させている。男(柄本佑)が通う小料理屋の女将(中越典子)は男と自分の気持ちが通じ合っていると思っている。

男は勤務先の可愛い女性(川島海荷)にも好意をいだき、女将は気づいて男に言う。「わたしは嫉妬深い女や。胸のなかに住んでいる女をぜんぶ消して」

男は井戸工事(鉄輪井とは別でも地下水はつながっている)で酸欠となるのだが、その夜も女将に会いにいく。女将は井戸でくんだ水を「やわらぎ水」と称して男に飲ませる。生気を失ってゆく男。小料理屋と思っていた場所は鉄輪井の前だった。

そのころから怪談牡丹燈籠の構想を練っていたのかもしれない。「鉄輪井」で男を救う役を川島海荷にあてた。女将も実在しないが、男を救って消える彼女も実在しない。捨てる神あれば拾う神あり。拾う神が彼女という設定。

金沢の新聞社勤務の旧友は若い女に目がなく、「川島海荷がよかった」とほざいていましたが、ドラマの内容は二の次、演技にも無関心、おまけに記憶ちがい甚だしく、ほとんどハテナ顔の健忘症ときているので、鉄輪井もストーリーも自分の言ったこともおぼえていないでしょう。

能「鉄輪」(鐵輪)のシテは夫の不実を恨み、貴船神社へ参詣し祈願する。社人は神のお告げといって「赤い着物を身につけ、顔を朱塗りにし、鉄輪を頭にいただき、その三つの脚にろうそくを付けて火をともせば、鬼と化して恨みを果たせる」と述べる。その結末や‥。男に真の愛を求める一途な女の思い。桑原々々。一説によると女の住まいは鉄輪井がある「下京区堺町通松原下ル鍛治屋町」。

円朝原作「怪談牡丹燈籠」(岩波書店)を読む前、ずいぶん丁寧な作品だと思いつつ読み進めていき、いけばいくほど円朝という噺家の才能を感得した。文章はうまいし、せりふも生き生きしている。

岡本綺堂の「団十郎もうまい、菊五郎もうまい、しかし(中略)、円朝は単に扇子一本を以て、その情景をそれほどまでに活動させる。名人はおそるべきである」(「いざ時代劇」の「とおりゃんせと文七元結(二)」に記載)が目に浮かぶ。

歌舞伎のほうは明治の劇評家・三木竹二著「観劇偶評」の「明治25年7月 歌舞伎座 怪談牡丹燈籠」からお国に関する文を記す。お国を演じたのは二代目坂東秀調(しゅうちょう)。三木竹二の三木は木が三本、実兄は森鴎外である。

「小どりまはし(ことりまわし=てきぱきしている。機転がきく)の中に色気ありて、成上がり者と見えたり」。「化粧は大念入りにて、若い男を可愛がるやうな淫婦に見えて好し」。「強情を張る工合、妾の幅を利かせるさま見えて好し」。「『孝助、これは何だい』というすまし加減、憎いこと憎いこと」。「茶屋女の心にて一倍若く作られ、いかにも男たらしと見えたり」(六幕目関口屋座敷の場)。

テレビドラマはというと、お国の強情とか憎たらしさは難なくやってのけても、ジャの道はヘビという表現をハラと身体でやらなければならない淫婦、男たらしである、色気のない尾野真千子に務まるかどうか疑わしい。しかもお国の人生は有為転変、ところ変われば品も変る。角々の決まりを決められるだろうか、腕のみせどころなのだ。

米国ホラー映画と日本の怪談とのちがいは余韻。余韻が残るか残らないか。男女の別なく、会って別れて余韻が残る人と残らない人がいる。風景や音にも同じことがいえるだろう。余韻は感じるもので、つくろうとしても簡単にいかない。

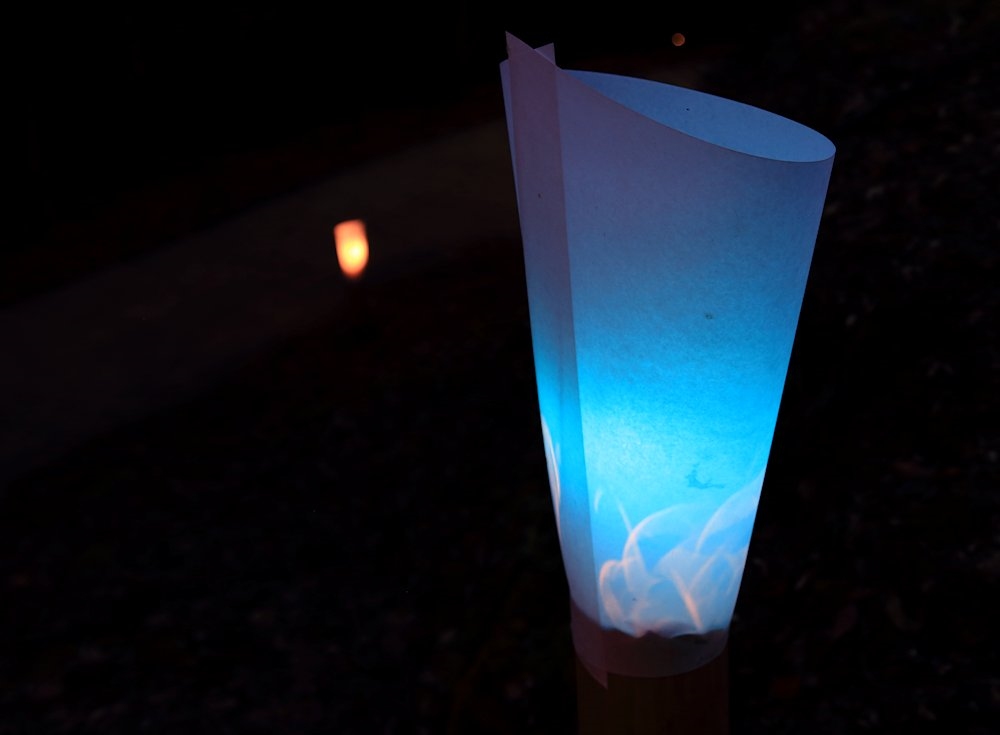

ありもしないのに聞こえるカランコロンという下駄の音。そして、「いちま〜い、にま〜い」と皿を数える声(番長皿屋敷)は夢にでてきた。子どものころ、6歳から7歳のころだ。子どもは余韻などと到底思わない、が、すこしおとなになれば男女関係の顕現と思えてくる。男女の余韻は余情でもあり、余恐でもある。いずれもさま、奈落に落ちませぬよう。

|