歌舞伎狂言「文七元結」(人情噺文七元結)の原作は初代三遊亭円朝(1839−1900)。明治期、円朝は低迷していた落語界を立て直した。創作落語を得意とし、いまも歌舞伎公演される「怪談牡丹燈籠」、「怪談乳房榎」、「塩原多助」など。怪談と銘打っていても背景に仇討があり、仮名手本忠臣蔵の影響はすたれてない。

円朝の語り口について岡本綺堂が、「柔らかな、しんみりした、いわゆる〈締めてかかる〉というたぐいであった」(「岡本綺堂随筆集」)と述べている。「立て直した」と記したのは、単に落語がうまかったというだけのものではなく、「人物も温厚着実で、同業者間にも大師匠として尊敬されていた」(前掲書)ことによる。

明治16、7年ごろ円朝口演、若林坩蔵(かんぞう)速記の「怪談牡丹燈籠」が発行されたという。「半紙10枚くらいを一冊の仮綴にした活版本で、完結には10冊以上を続刊した」らしい。

高座の牡丹燈籠について岡本綺堂は、「この話の舞台となっている根津のあたり暗い小さい古家のなかに坐って、自分ひとりで怪談を聴かされているように思われて、ときどき左右を見返った。(中略) 席のはねたのは10時ごろ、私は暗い夜道を逃げるように帰った」と書いている。1時間ほどの落語はあっという間に終わったろう。。

さらに、「団十郎(九代目)もうまい、菊五郎(五代目)もうまい。しかし、その人らしい扮装をして、その場らしい舞台に立って演じるのであるが、円朝は単に扇一本を以て、その情景をこれほどに活動させる。名人はおそるべきである」と絶賛。

牡丹燈籠の歌舞伎初演は「明治20(1887)年8月の春木座(後の本郷座)」で、「明治25年7月歌舞伎座でも上演」されたが、「春木座のほうは忘れられ、歌舞伎座を初演と認めるようになってしまった」(綺堂前掲書)。

「三遊亭圓朝の明治」(矢野誠一)に牡丹燈籠・歌舞伎座公演のある日の一コマが、「尾崎紅葉『三人妻』に、『風通しよき鶉(うずら=桟敷席のこと)も暑き蒸すばかりの大入。人温(ひといきれ)に眩暈(めまい)して(中略)、土間に団扇のうごくこと、不忍池に風吹く風情あり』と描かれて」云々と記されている。

岡本綺堂(1872−1939)が残した歌舞伎台本は名作「鳥辺山心中」、「修禅寺物語」、「番町皿屋敷」などがあり、番町皿屋敷は怪談。作家といえば気取り屋というイメージがある。戦後の高度成長以降に育った作家のなかにはそういう人も多いが、そしてまたマスコミ関係者のなかにも作家気取りが紛れこんでいるが、経験が才をみがいていた時代は気取らず応分の創作者が輩出した。

「半七捕物帖」の著者として綺堂は時代劇ファンに知られている。「1メートル67センチくらいの身長を持ちながら、体重は45キロを超えたことがないという痩躯であった。そして一生絶えず、胃腸病、腎臓病、心臓病、歯痛、頭痛、不眠症等に悩まされつづけた」(山田風太郎「人間臨終図巻」下巻)。

「(逝去の)前年10月から肺浸潤を宣告され(中略)、絶対安静を云いつけられ、本も読めないのは情ないと笑っていたが、書斎の机から離れるのが淋しくて、病床の脇に置く机を求めたりした。昼もねて聞くや師走の風の音 綺堂」(前掲書)。

「怪談乳房榎(ちぶさのえのき)」が初演されたのは「明治30年9月真砂座、ほとんど原作のまま劇化されたらしい(南座五月大歌舞伎「怪談乳房榎」筋書解説)。

歌舞伎における初演は大正3年(1914)8月1日ー23日南座(堀田實編「二世実川延若」)。実川延二郎時代の2世実川延若が原作にない3役早替りを創出、舞台で本水を使った。その演出は息子(3世延若 1921−1991))から勘九郎(十八世中村勘三郎)へと継承される。

勘九郎が、「河内屋のおじさん(3世延若)に教えを請ったら、『高つきまっせ』だって」と話していた。高(たこ)つきまっせはむろん冗談。3世延若には実子がなく、後継者がいなかったからか、没後28年たっても4世は襲名されていない。

2世実川延若については折口信夫の委曲をつくしすぎた一文がある。「眞實を表現し、美の哀愁を発露しなければならぬ役どころに、相應不似合な資質を持った延若の目が、どうしてあのやうにしんじつを、愁ひを、訴へを、憐みを、同感を、歓喜を表現したであらうか。(中略) とろける様な、無言の口ぜつ、(中略) 洗ひあげられ、身につまされる力を持って来たながし目の響きである。この目の藝を、この後誰が傳へてくれるだらうか。」(折口信夫全集第18巻「藝能史篇2})。

乳房榎の三役早替りは、勘九郎時代に「歌舞伎座」(1993年8月)でみて、花道ですれちがいざま、傘とムシロで互いに入れ替わる早さに驚いた。料理茶屋の階段で入れ替わる場面も早かった。

早すぎてカラクリを見破れないくやしさに再度「南座」(1996年5月)でみたけれど見ぬけず、三度目に挑む予定が勘三郎の死で未完遂。3世延若と勘三郎の功績は大きい。乳房榎は色事もあり、仇討もからんでいる。

さて文七元結(ぶんしちもっとい)である。「明治35年(1902)10月、五代目菊五郎が歌舞伎座で初演。五代目最後の舞台は翌月の弁天小僧だった」(平凡社「歌舞伎事典」)から、ぎりぎり初演に間にあった。

18代目中村勘三郎は五代目菊五郎の曾孫。主役の左官長兵衛をやるのだが、そのとき女房お兼をやった澤村藤十郎の至芸が忘れられない。それどころか、歌舞伎で最も抱腹絶倒だったのは澤村藤十郎のお兼。1995年7月、道頓堀「中座」昼の部。

後年、歌舞伎座でみた「釣女」の太郎冠者(勘九郎=勘三郎)と醜女(団十郎)の掛け合いも大いに笑わせてくれたが、文七元結の澤村藤十郎はピカ一。イキが合うというけれど、義兄(澤村藤十郎の奥方は勘九郎の姉)だから合うというものでもないだろう。きれいな女形として舞台に上がっていた澤村藤十郎が貧乏長屋の女房をやり、客は爆笑。

原作を下地に歌舞伎役者が工夫を加えて練りこむ。精錬淘汰され芝居はおもしろくなるかどうか、そこは役者の腕次第。「与話情浮名横櫛」のお富をやれば第一人者の中村時蔵でも、お兼はイマイチ。

長兵衛夫婦が住んでいる本所・割下水(わりげすい)=明暦の大火後に雨水を集めて川へ導くため開割された下水=は北(現在の春日通り)と南に分かれる。南・割下水の近辺で北斎が生まれたことから別名「北斎通り」。このあたりに前述の三遊亭円朝や河竹黙阿弥も住んでいたという。

左官屋としての腕はめっぽういいが、大のバクチ好きで、仕事そっちのけの借金地獄。年の瀬をむかえ、娘お久は身を売って50両を工面する。泣く泣く金子をもらった長兵衛は帰り道で身投しようとする若い男・文七を助け、文七がなくしたという50両を渡してしまう。

家へ帰ってからがさあタイヘン。お兼にことの経緯を話してもまったく信じてくれない。おまえさん、バクチですったんでしょ、娘の気持ちをすこしでもわかればバクチなんかやらないよと、えらい剣幕。

おかしいよ、50両もの大金だ、どこのだれかもちゃんと聞いてないなんて、相手がどこのだれかくらい誰だって聞くじゃないか。そんな男いないからじゃないのかえ。おまえさん、自分が誰で、居場所くらいは言ったのだろうね。

バカにするな、それくらいは言ったさ。どこそこかしこの長兵衛だ。そう言われても腹の虫がおさまらないお兼。その顔、その動作、そのせりふ回し、中座でみて24年たっているのに、きのうのことである。

家主がやって来る。そこからのシーンがさらにおもしろい。まあ、聞いてくださいなから始まるお兼、家主、長兵衛とのやりとり。そこへ文七と店主(文七の雇い主)が訪ね、お兼がツイタテの向こうから顔だけ出しては引っこめるジェスチャーが傑作。顔の出し入れを何度か繰りかえすだけなのに、お兼の芝居と間が絶妙なのだ。

長兵衛は自分の着物を質入れしており、仕事着のほかに着るものがない。しかたなくお兼の着物を羽織り、お兼は襦袢姿。最前列真ん中の席でみていたから、澤村藤十郎の芝居にたじたじとなる勘九郎の顔も見てとれた。

1998年、澤村藤十郎は脳梗塞で倒れ、歌舞伎役者としての舞台に立っていない。中座も、あの抱腹絶倒の文七元結も再現されることはない。孤独の深淵をさまよわなくていいのが人情時代劇の真骨頂である。だが作家も役者も孤独の深淵をのぞき、さまよい、追懐が通りすぎてゆく。古き良き時代だった。

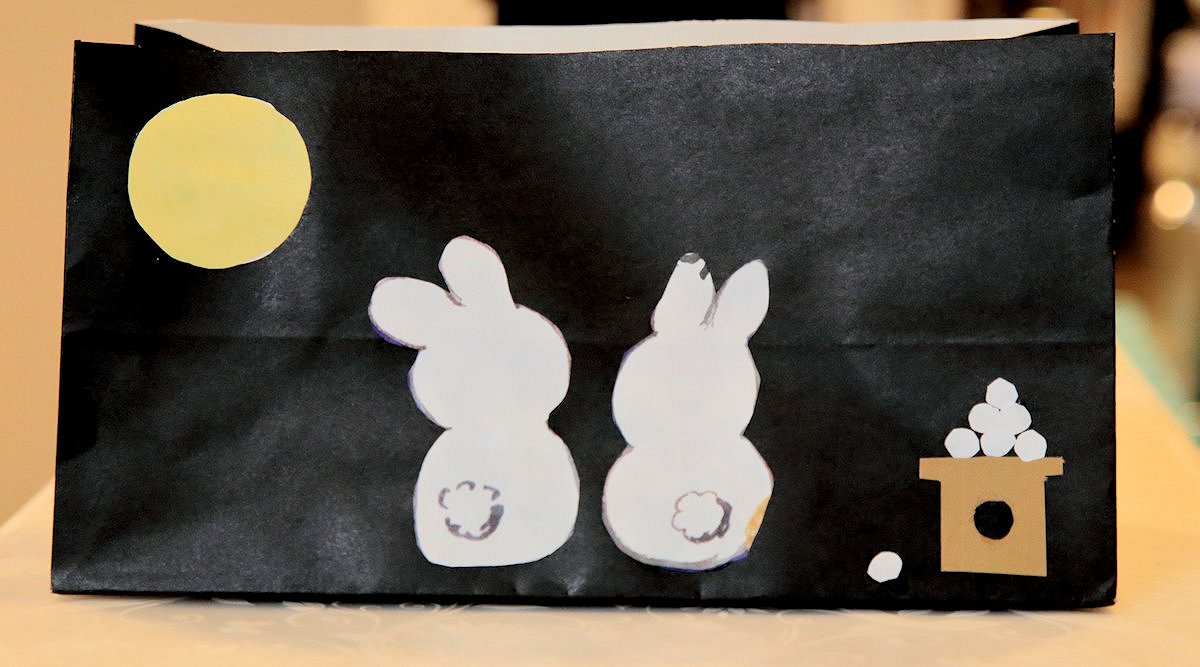

↓伴侶が即興でつくった貼り絵 背景の黒はどこかで何かを買ったときの包装袋の下半分です

|